天井裏の結露の原因と対策|エアコン由来の結露と交換判断のポイント

2025/08/31

当サイトにはプロモーションが含まれています

2025/08/31

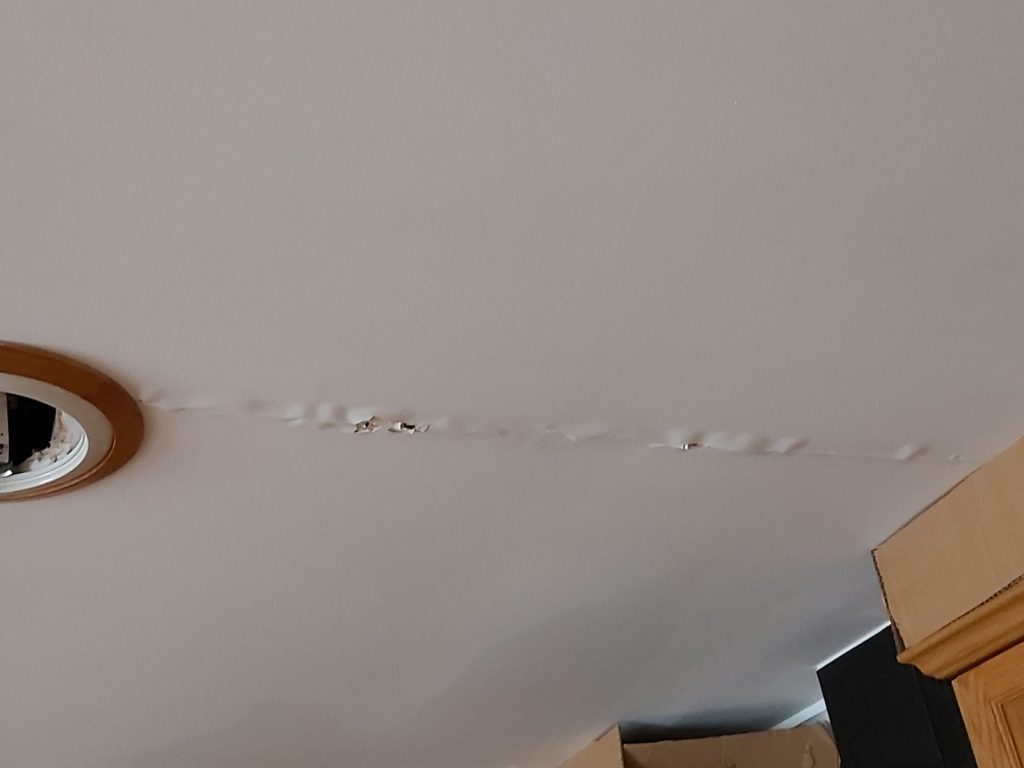

天井裏は普段それほど意識しない場所です。そのためエアコンや家の構造といったなにげないことが原因で、結露が発生しても気づくことができず、知らない間にカビや腐食が進んでいた、というケースも少なくありません。

結露をそのまま放置すると、住まいや健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

そこでこの記事では、天井裏に結露ができる仕組みから、原因と対策、修理や交換を判断するポイントまでわかりやすく解説します。

天井裏の結露に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

天井裏は湿気や温度差の影響を受けやすく、気づかないうちに結露が発生することがあります。

そのままにしておくとカビや腐食の原因にもなるため、なぜ結露が起こるのかを理解し、必要な対策を講じることが大切です。場合によっては設備の老朽化が原因になっていることもあるため、修理や交換の判断も視野に入れる必要があります。

ここでは、結露ができる基本的な仕組みと、天井裏で起こりやすい具体的な原因を順番に見ていきます。

結露の正体は、空気に含まれる「水分」です。

水分は普段は目に見えません。しかし私たちの周りを漂う空気に必ず含まれており、空気が冷えると水滴として現れます。

たとえば、冬の夜に窓ガラスのまわりがびっしょり濡れているのを経験したことがある方も多いと思います。これは窓に含まれる空気が、昼間は太陽光で温められ夜になると冷え、抱えきれなくなった水分が「結露」として現れているためです。

天井裏は窓が設けられていないことが多く、換気が不十分になりがちです。空気がこもると湿気がたまり、気温が下がったときに水滴となって現れます。

特に雨の日や湿度の高い季節は注意が必要です。

天井裏空間と屋外、もしくは天井裏空間のすぐ下の部屋との温度差が大きいと、天井裏の表面に水滴がつきやすくなります。とくに鉄骨造の住まいでは金属部分が外気の影響を受けやすく、気温差によって結露が発生しやすいのが特徴です。

エアコンの取り付け部分から冷気が漏れると、天井裏の暖かい空気とぶつかり、温度差によって結露が生じます。わずかな隙間でも影響が出るため、施工不良や劣化がないか確認することが大切です。

エアコンの配管は冷たい空気が通るため、周囲の温度との差で結露が起きやすい部分です。

配管の結露を防ぐために断熱材を配管に設置することもありますが、隙間が空いていたり処置が不十分だったりすると水滴が発生し、水が天井裏に染み出すこともあります。

軽度であれば断熱材の補修で対応可能ですが、古い配管や劣化した部材が原因なら交換が必要になるケースもあります。

天井裏で発生した結露をそのままにしておくと、見えない場所でじわじわと家に悪影響を与えます。ここでは具体的なリスクを2つご紹介します。

湿気がこもった天井裏は、カビやダニの温床になりやすい環境です。カビやダニが室内に入り込むと、アレルギーや喘息などの症状を引き起こすことがあります。

特に小さな子どもや高齢者にとってリスクが高いため、結露は放置せず早めに改善することが大切です。

水分は建材にとって大敵です。木材が湿った状態が続けば腐朽菌が繁殖し、家の構造を支える柱や梁が弱ってしまいます。鉄骨住宅でも、錆が進行して耐久性を損なう危険があります。

住まいを長持ちさせるためには結露対策が欠かせません。

天井裏の結露は、エアコンだけでなく住まいの環境全体が影響していることもあります。そのため、原因に応じた複数の対策を組み合わせることが大切です。

ここでは、エアコンまわりの工夫から住まい全体の改善まで、具体的な方法をご紹介します。

冷たい空気が通る配管は結露が発生しやすい部分です。断熱シートや専用の結露防止シートを巻くことで、周囲の空気との温度差を和らげ、結露を抑える効果が期待できます。

天井裏に湿気がこもらないように換気を改善することも有効です。換気口を設けたり、小型の換気ファンを導入したりすることで、湿気を効率的に外へ逃がせます。

外気との温度差が大きいと結露が発生しやすくなります。断熱材を追加したり補修したりすることで、天井裏の温度を安定させ、結露のリスクを軽減できます。

特に築年数の経った住宅では効果が大きい改善策です。

湿度そのものを下げる方法として除湿機の設置も有効です。天井裏に設置することで空気中の余分な水分を取り除き、結露を防ぎます。

換気や断熱とあわせて使うと、より効果的です。

換気や断熱などの対策を講じても結露が続く場合、エアコン本体や古い配管が原因となっている可能性もあります。

修理で一時的にしのぐ方法もありますが、古い機種のエアコンでは再びトラブルが起こることも少なくありません。

その点、最新のエアコンは断熱構造やドレン排水の仕組みが改良されており、結露しにくい設計になっています。さらに省エネ性能も高く、電気代の節約にもつながります。

「10年以上使用しているエアコンが原因で結露が生じている」「配管まわりの結露が止まらない」といった状況なら、交換を検討したほうが結果的に安価で済む可能性があります。

修理を繰り返すよりも、最新機種への交換で省エネ性・快適性も高まるため、長期的な安心につながります。

天井裏の結露が軽度であれば、配管に断熱シートを巻いたり、換気を改善したりといった対策や修理で十分対応できる場合があります。しかし同じような結露が繰り返し発生する、あるいは年数の経ったエアコンでトラブルが続いている場合は、修理よりも交換を検討した方が安心です。

新しいエアコンに交換すれば、繰り返し生じる結露や不具合のリスクをなくせるだけでなく、省エネ性能や冷暖房効率が向上し、長期的には光熱費を抑えられるメリットもあります。

早めに「修理で対応できるのか」「交換した方が安心なのか」を判断することで、住まいの快適さとコストの両方を守ることにつながります。

エアコン交換を検討する際は、家電量販店や地域業者だけでなく、工事費込みで依頼できるネット業者も比較対象に入れると安心です。費用や保証内容を見比べ、自分に合った方法を選んでみてください。

天井裏の結露は、換気不足や寒暖差、エアコンの冷気や配管の影響など、さまざまな要因で発生します。軽度であれば断熱や換気の改善、配管への対策で防げますが、繰り返し起きる場合や古いエアコンが原因のときは交換が安心です。

小さな結露でも住まいの寿命に関わるため、早めに確認し適切な対応を心がけてください。

ARTICLE LIST

2024/05/02

2025/08/31

2024/06/07